2025.11.17

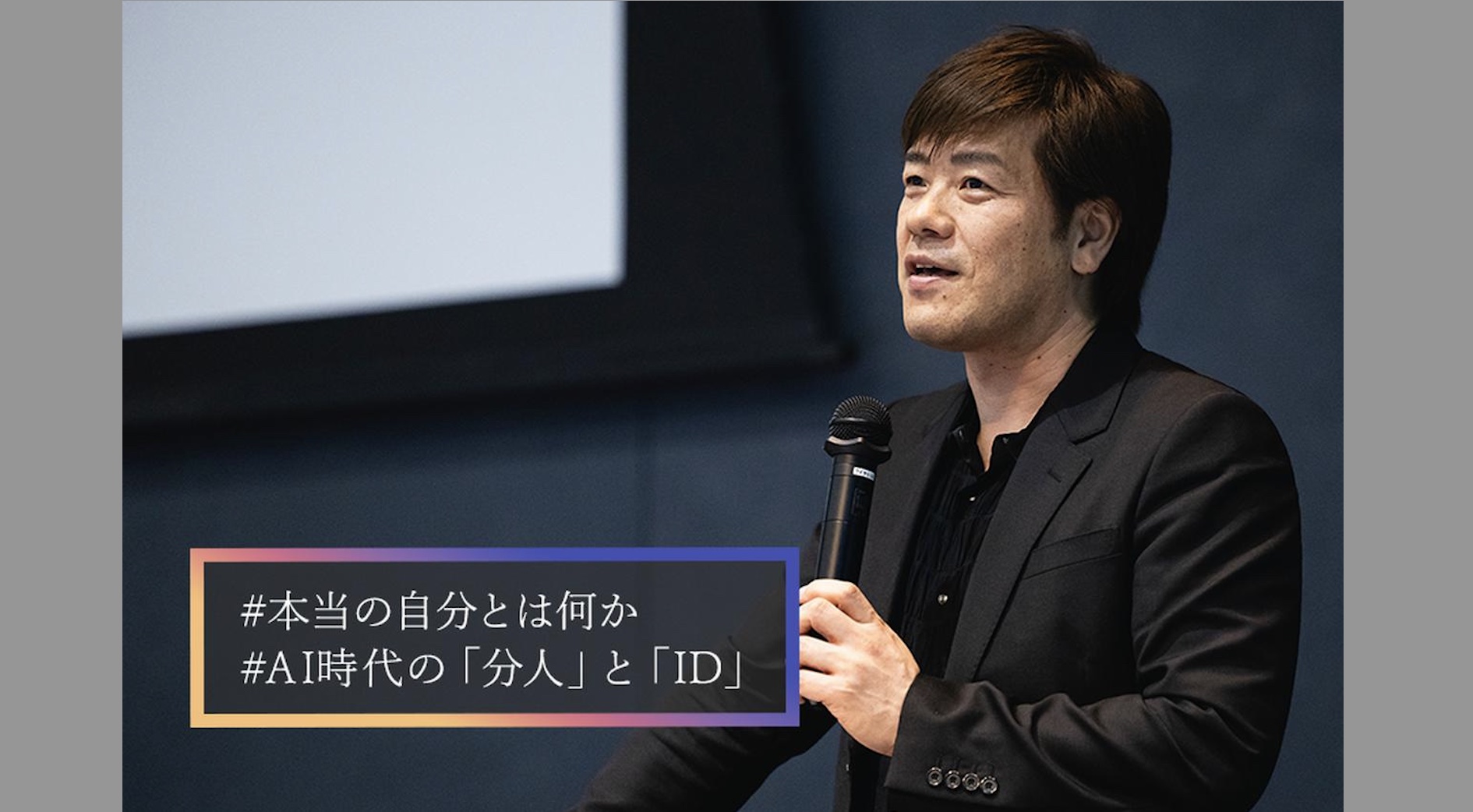

平野啓一郎×バーチャル美少女ねむ ── 【前編】「分人とメタバース」2つのキーワードから人類の進化の“その先”に迫る

2025年8月21日に配信された「YouTube Live」では、「分人進化論」をテーマにバーチャル美少女ねむさんと平野啓一郎が対談しました。

近代社会における「個人」と異なる、様々な場面や関係性ごとに人格が使い分けられる「分人」の考え方と、メタバースとの相性の良さを探りつつ、現在の様々な問題を乗り越えるツールとして「分人」を考察。この記事では、イベントのダイジェスト前半をお届けします。

まず、そもそも「分人主義」とはどのような考え方なのか、その誕生の経緯も含めてお聞かせいただけますか。

近代社会は「個人」という概念を基盤に設計されてきました。ここでいう「個人」とは、一人の人間がただ一つの人格を持ち、それを「本当の自分」として社会のあらゆる場面を生きてゆくというモデルです。もちろん、職場と家庭で異なる顔を見せるようなことはありますが、それはあくまで“仮面”を使い分けているに過ぎず、本質的には同じ一人の人間だと捉えられてきました。

しかし、現代の私たちの生き方を見ると、状況や相手ごとに“異なる自分”を生きています。しかも、それらは「本当の自分」と「偽りの自分」といった序列化ができない。どれも「本当の自分」であると認めざるを得ない。そうした観点から、従来の「個人」というモデルとは別の、人間や人間関係の新たな捉え方を模索し始めました。その思索の中で生まれたのが「分人」という概念です。人間を一つに統合された個人としてではなく、場面・関係性ごとに分割できる存在として理解するモデルです。

この考え方は、もともと私が執筆していた小説『ドーン』の中で登場させたアイデアでした。それが次第に小説の枠を超え、私自身の思想として発展してきた。こうして今、ねむさんのような方々に関心を持っていただけているのは、とても嬉しいことです。

平野さんの小説で描かれる「分人」は、いくつもの角度から描かれていますよね。自分自身を理解するためのツールとして、一面的ではない複雑な自分を把握するための手段として、さらには他者を理解するための手がかりとして。加えて、インターネット時代における人間社会をどう構築するかを考える上での、社会実験的な概念でもあるように感じます。

私自身も、メタバースで起きている現象を説明するために本を執筆しましたが、その中で「分人主義」という考え方が非常に有効だと思いました。メタバースというテクノロジーが登場したことで、この概念が目に見える形で顕在化している。そう整理することで、一般の人にも理解しやすくなるのではないかと考えています。

私が最初に「分人」という考えに至ったきっかけは、「本当の自分とは何か」という問いの息苦しさでした。

現代社会は、多様性が尊重され、様々な人間が存在し、円滑なコミュニケーションを取ることが大切だと強調されています。同時に「ありのままの自分が素敵だ」とも言われる。しかし、この二つはしばしば矛盾します。自分らしさを強調しすぎると他者とうまくやっていけないし、逆に周囲との関係を優先すれば、自然とそれに応じて人格を生きることになる。それでも「本当の自分らしさ」が求められる。この矛盾に多くの人が苦しんでいるのではないでしょうか。

大学で政治思想史を学ぶ中で、近代社会の形成過程に触れました。封建的な身分制度が解体された後、社会をどう設計し直すかを考えた結果、人は「分けようのない最小単位=個人individual」として捉えられ、制度や法律が築かれていった。確かにそれは制度的にはうまく機能しましたが、実際に“個人”として生きようとすると「どれが本当の自分なのか」と迷う局面が必ず訪れます。極端な話、恋愛でも人は同時に複数の相手を好きになることがあり得る。そのとき「本当の自分はどちらを選ぶのか」と迫られることは、悩ましい問題です。

そうした問題意識から、私は「分人」という単位で人間を捉え直すことを考えました。近代が「個人」を社会の最小単位にしたように、さらに細かい「分人」を単位にすることで、変化し続ける現代社会をもっと柔軟に理解できるのではないか、と。

さらに大きな契機となったのがインターネットの登場です。ネット以前は、友人が自分の知らない場所でどう振る舞っているかを知ることは難しかった。でもSNSが登場すると、別のコミュニティでの友人の顔が可視化されるようになり、私も「同じ人間でも、場によってまったく違う人格を生きている」ことを実感しました。

ネット上の自分と現実の自分は必ずしも連続していなくてもいいし、それぞれが本物として存在できる。この経験こそが「分人」という発想を後押ししたのだと思います。そして、その延長線上に、メタバースでフィジカルな世界とは全く異なる人格を生きられる可能性がある。そう考えると非常によく理解できます。

私のように、身体や名前そのものを完全に切り離して活動していると分かりやすいですが、実際には一般の人たちも裏アカウントを持ったり、ゲーム配信用の別アカウントを作ったりして、表の自分とは違う側面を見せていますよね。今やそれは特別なことではなく、誰もが当たり前のようにやっていること。

そういう意味で、分人主義はインターネット以降の時代において「複数の自分をどう作り替え、どう生きていくか」という課題を先取りしていた概念だと思います。

小説執筆と少年時代の経験が、分人主義の種になった

私も小説を書いたことがあるので思うのですが、小説家は主人公に自分とは違う人格を与え、その人物になりきって物語を進める作業を、仕事としてこなしますよね。そうした経験から分人主義のアイデアが生まれたのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?

可能性はありますね。登場人物がみんな作者の分身だと単調になるので、嫌な人も善人も含めて、自分一人でなりきって書く必要があります。その作業が人格分化を体感するプロセスになっていると思います。

ともすると小説は、登場人物が「いい人」「嫌な人」といった具合に固定化されがちです。でも実際には、人は状況によって快活にもなれば苦しむこともある。その関係性や場面ごとの違いを描くことが、文学に深みを与えると感じます。

もう一つ、大きかった発見は、小説『ドーン』のために取材をしていた時のことです。有人火星探査をテーマにしたこの作品では、6人のクルーが3年間、閉鎖空間で生活する物語が繰り広げられます。NASAやJAXAの専門家に、当時、話を聞いたところ、これは技術的には実現可能だろうと考えられているけれど、精神的にクルーが耐えられるかが最大の問題だとのことでした。

その時に、何故それが難しいのかを考え、人間は一つの人格しか生きられないと耐えられないのでは、と思い至りました。会社での自分、家庭での自分、友人といる自分──複数の人格を切り替えられるバランスがあるから、人は精神的に持ちこたえられるのではないかと。これは分人主義を考える上でのブレイクスルーでした。

なるほど。小説のロジックを具現化していく中で、自然に分人の発想に行き着いたんですね。

私自身、小説家になる前の10代の頃は、社交的でありつつ、文学に没頭する“隠れ陰キャ”でもありました。その両方を「本当の自分と表面的な自分」という二元論で捉えていましたが、インターネットの登場で状況が一変しました。ネット空間、文学ファン、小説家、大学の友人──複数の「自分」の並存をより意識するようになりました。

それを「個人」という大きな単位で説明しようとすると、ミリ単位をセンチの定規で測ろうとするようなもどかしさがある。だから、より細かい単位で人格を捉える必要があると考えました。

定規の例えはすごく分かります。私もメタバースで活動していると「自分を偽っているんじゃないか」と言われがちですが、そうではなくて「次元が一つ上がった」感覚なんです。三次元世界/現実世界の姿は、もっと高次の世界にある自分の影にすぎず、スポットライトの当て方で別の影が現れる。そんな高次のベクトルの概念をプラスするのが、分人主義だと考えています。

自分の本でも強調していますが、「あっちが本当の自分で、こっちは偽物だ」と他人にジャッジされるのはとても不愉快です。様々な自分を生きていて、どれも本物。その中で、いまどの分人が重要かは自分が判断することで、他人に序列をつけられたり、真偽の判定をされるべきものではないと思います。少なくとも、あなたに言われることじゃないでしょ、と。

とはいえ、平野さんはかなりキャラが立っていますし、公の場で喋るときは、世の中に期待されている“平野啓一郎像”で喋ることもあると思うんです。平野さん自身の分人の使い分けはどうされていますか?

あまり作為的にはやっていません。本当は、メディアに出る以上は、矢沢永吉さんの「俺はいいけど、矢沢はどうかな」みたいな、客体化した上で自分の分人を意識した方がいいかな、とは思っていますけどね。でも自然に、人前で話しているときの自分、友人と飲んでいるときの自分、子どもといるときの自分と、自然に切り替わっています。それは意識的な演出ではなく、自然な分化です。

それは意外でした。今回コラボに当たっていただいたプロフィール画像はとてもかっこよかったですし、WEBサイトも力を入れてプロデュースしている感じがあったので、あえて「作っている」のかと思いました。

昔はもっと適当で、出版社などに言われるままに撮っていました。でも、仕事でアートディレクターや写真家の方々とも関わる中で、「幾ら何でも、もっとちゃんと撮った方がいい」と助言されることが増えて、意識するようになったんです。

さらに、海外出版も増えてくると、海外の人は僕のことをよく知りませんし、気の抜けたような写真だとナメめられてしまうので(笑)、出版社からも小説家らしい写真が求められたこともあります。そうした経験もあり、日本用と海外用とでポートレートを分けて準備するのも大変なので、以前よりもしっかりとポートレートを撮るようになりました。

平野さん自身の分人はリアクティブといいますか、周囲の要請や環境によって形づくられてきた“小説家・平野啓一郎”が大きいんですね。

そうかもしれません。受け身ではないけれど、流れの中で自然に作られてきた感じですね。あと、デビュー当時はTシャツ姿でインタビューを受けることもありましたが、年齢を重ねると、さすがにちょっとどうかなと思うようになりました。50歳になった今は、その意味でも多少は意識していますね。

作家はVTuber/バーチャルの先行概念だった?

先程の質問をしたのは、メタバースの住人には、わりとプロアクティブに自分を作っている人が多いと感じるからです。

私自身、現実では普通に働く社会人ですが、それとは違う自分がほしくて、「いっそのこと美少女アイドルになろう」と始めたのが「バーチャル美少女ねむ」でした。私のファンにも、変わりたい自分の像を意識的に持っている人が多いと思います。

ただそれは、後から可能になった発想でもありますよね。平野さんが分人主義を提案された当時は、アバターやSNSが、いまのように“新しい自分を作るシステム”として発達していなかったはずなので、ご自身で導き出されたことはすごいことだと思います。

インターネットがなくても、人は日常のコミュニケーションの中で自然と分人化していたと思います。そこへテクノロジーが強力なブーストをかけ、可能性を一気に押し広げたのだと考えています。

私個人で言えば、小説家という仕事自体が、現実の日常からすこし浮いた、ある種の“バーチャル”な立場でもあることも起因しています。小説家として公に語る自分がいる一方で、大学時代の友人や子どもたちの前ではまったく違う自分になる。その切り替えは、実感として常にあります。

たしかに作家は社会的にも特殊な存在ですよね。現実世界では本名でお金を稼ぐことが信用につながりがちですが、作家はペンネームという“バーチャルな名前”で、顔出しをせずとも作品という信用を蓄積でき、しかもそれが社会的に認められています。

私がVTuberとして活動を始めた頃は、企業の取引先に「中の人の情報は外に出さないでください」と説明しても伝わりにくかったのですが、「ペンネームで活動する作家と同じ扱いで」と言うと理解してもらえることが増えました。

そう考えると、作家はVTuberなどのバーチャル文化の先行概念だったのかもしれません。そう考えると、小説家である平野さんから分人の概念が出てきたのは、私としてはすごく納得できます。

その点では、僕は中途半端で、少し失敗もしています。デビュー当時は、小説家の自分と私的な自分を完全に分けたくて、顔出しを一切しない“匿名小説家”でいたかったんです。謎の小説家がどこからともなく作品だけを届け、純粋に読まれる──そんな、少しコンセプチュアルな“パフォーマンスアート”として捉えていたんです。

いまならアバターを使ってそういう存在になり、作品を発表することも現実的でしょうが、当時は難しかった。なにせペンネームを決めること一つとっても、自分に立派な名前を与えるのはどこか気恥ずかしくて。

いまならVTuberとしてデビューする、あるいはアバターの匿名作家になることもできますよね。実際にやるなら、どんな自分を作ってみたいですか?

性別を変えることには関心があります。以前、DJ RIOさん(REALITY 株式会社代表の荒木英士氏)と対談した際、可愛らしい女の子の姿でバーチャル空間を歩いていたら、いきなり胸を触ってくる人がいて、それが本当に身体に響くほど不快で、女性として生きる苦労を実感したという話をされていました。そういう話を聞くと、異なる性別でVTuber活動をするアイデアには興味があります。

一つ質問なのですが、ねむさんはご自身のVTuber像を、性別も含めてどう設計したのですか?

私自身は、現実の性別に違和感があるわけではなくて。ただ「現実の自分」への閉塞感をどこか感じていて、とにかく違う自分になりたかったんです。だから、「元気で活発な美少女」のイメージを選びました。“白黒逆転した自分”という発想で、バーチャル美少女ねむを組み立てています。ぜひ平野さんも「バーチャル美少女ケイ」にチャレンジして頂きたいです(笑)。

“なりたい自分”の像と、“可愛いと思うイメージ”は一致していますか?

ビジュアルの可愛さは、私の好みをバリバリ取り入れてますよ(笑)。でも、これが「なりたい自分」という言い方は、少しミスリーディングかもしれません。

私はVTuberとしてはかなり例外的で、最初から確固たる像に一直線でなったわけではなく、試行錯誤の結果として“意外と自分に合う姿”を見つけたタイプなんです。デザインも当初からかなり変わっています。「もっとこうしたほうが自分にフィットするかも」と思って。つまり、最初から答えがあるのではなく、やってみないと分からない。そこが分人の良さだとも思います。

そして、メタバースではいろいろな自分を試すことができます。現実は生まれ持った姿形や年齢、性別、立場がプリセットされていますが、それが本当に自分に合っているかは誰にも証明できない。メタバースならトライアンドエラーが可能なんです。

そして私は、メタバースを空間・世界だけでなく、心の内側にある“自分の小宇宙”としても解釈しています。そこへ潜っていくほど「こんな自分もいた」「この姿も案外しっくりくる」というものに出会える。そんな内面探索と試行錯誤のプロセスが、メタバースなのかなと考えています。

その過程で、外部の評判は気になりますか? 自分としてしっくり来るだけでなく、「この姿は反応がいい」とか、「いいねが多い」といった外部評価は影響しますか。

影響します。私は「可愛いね」と言われると素直にその気になるタイプで(笑)。配信の中でファンの反応を見ながら、少しずつ自分を作ってきた感覚があります。

だから、私一人で完結しているわけではなく、社会との関係の中で「バーチャル美少女ねむ」という存在が形づくられてきた、という実感が強いです。

ソーシャルメディアでは複数アカウントを持つ人も多いですが、「ねむ」以外のアバターになることに興味はありますか?

私は基本的に、「バーチャル美少女ねむ」として何でもやってしまうタイプなのですが、匿名のアカウントとアバターはいちおう持っています。ただ時間は有限で、現実の自分とねむ以外に何人もの分人を運用するのは現実的ではないです。せいぜい2〜3人が限界でしょう。

一方で、有名なVTuberの方などは、『VRChat』で遊ぶ用の匿名アカウントを持っていることが多い印象です。私ですらメタバースの中で出歩くと目立ってしまうので、より有名な方ならなおさらなんです。そして実はVTuberに限らず、一般の有名人でも同じ事象が起きているんです。

リアルの有名人は、現実では顔が知られているから、一般人として過ごすことはできませんよね。そうした方々が、メタバースで「匿名の一般人」として過ごしてみたいと何度か相談されたことがあります。

分人化といっても、時間は限られています。結果的に、どの分人にどれだけ時間を割くか、どれを重要視するかは整理されてしまいますよね。

活動を続けるほど社会とつながり、存在感も大きくなりますからね。だからこそ運用できる分人が2〜3人いて、それぞれに極端な個性をデザインすると使い分けやすくていい、というのが私の考えです。そして私は“現実ではできないことに挑戦するための分人”として「バーチャル美少女ねむ」を設計しています。

社会の統合圧力へのカウンターとしての分人

平野さんの作品には、分人同士の関係性や、複数の分人が恋愛にどう向き合うかが描かれていますよね。いまのメタバースでは、それが日常的に起きています。

たとえば現実では中年男性でも、バーチャルでは美少女キャラとして活動している人がいて、美少女同士で恋愛が始まったとき、「好きになったのは中の人なのか、キャラクターなのか?」という問いが生まれます。

メタバースではアバターや名前を自分で設定するので、ゼロからアイデンティティを設計できます。平野さんの作品では、分人が相互理解・自己理解のツールとして登場しますが、もっとプロアクティブに「自分をデザインする」ツールとしての発展もあると思うんです。この見方、どう思われますか?

おっしゃる通り、外見――特に顔は、分人化に対する“統合圧力”の要になりがちです。人間は分人化していく一方で、国家・企業・社会の管理の観点では、分人化が進むほど統治が難しくなる。だから最終的に「個人」という一つの主体に統合して把握しようとする力が働きます。実際、多くの制度は顔認証や指紋、虹彩、声紋、電話番号、パスポート、身分証明書といった公文書とフィジカルな情報とを結びつけ、分化した存在を再び個人へと束ね直す構造になっています。

その点、バーチャル空間は外見や声、生体情報の束縛から部分的に解放され、新たな自分になれる。統合圧力から逃れる術がある、というのが大きいですね。

具体的にはマイナンバーのような制度ですよね。

そうです。犯罪が起きた場合でも、最終的には責任主体を一人に統合していく圧力が発生します。

例えば、ある平凡な人間として生きている人が、ある分人で何らかの犯罪を犯した場合、そのままでは主体がバラバラなので捜査は困難です。しかし、防犯カメラ映像や各種認証で結びつけられれば、ばらばらの分人を同一人物として扱えます。

ソーシャルメディアでも、分化・匿名化した存在が極端に増えると、問題発生時の管理は困難です。だから、電話番号やIPアドレスを人に結びつけ、システムを安定させることができる――これが、今の社会における制度設計です。

つまり、どれだけ分人化しても社会制度には「個人」として回収されるし、限界はあります。ただコミュニケーションの次元では、外見も声も一から選び直し、ゼロから自分を選択できる自由は画期的だと思います。

一方で、バーチャル空間での経済活動が大きくなると、税務などは結局フィジカルなアイデンティティに紐づけられるでしょう。ここは国家が個人へ“引き戻す”次元が残ると思います。

法的責任の話になると、分人としての切り分けは通りませんよね。国家は「誰が責任を負うのか」を一本化したいから、管理しやすい統合を求めるはずです。

近代以降の社会制度は、分けようのない個人を基礎に成り立っていますからね。ダイナミックに変化し続ける分人を把握しながら、システムを安定させるのは難しいので、登録ベースの管理はしばらく続くはずです。新たなシステムを作る動きは、将来生じるかもしれませんが。

私はその仕組みを根本的に変えるべきだと思っています。というのも、「バーチャル美少女ねむ」として活動するのは、現行制度の下では非常に難しいからです。そして、私は本の出版といった匿名でも認められやすい社会的活動がある分まだましですが、一般の人がバーチャルキャラクターで経済活動をするのはハードルが高すぎます。

解決策は一つ。分人が稼ぐしかないです。分人単位の活動が実際に経済に寄与することを証明できれば、社会も政府も「では制度を作ろう」となるはずですよね。私のように、メタバースで完全に独立したアバターとしての分人を作り、社会参画する人の事例が増えれば、いずれ制度設計が進むはずだと考えています。

おっしゃることは非常にわかります。一方で、国境をまたぐ選挙干渉やフェイクニュース、移民・難民問題などを背景に、むしろ国家が「一なる個人」に同一化して管理しようとする圧力はますます強くなっています。社会はこの10年で私達の想定と違う方向に進みました。

私も海外で暮らしていて、国境を越える時にはパスポートに紐づいた人間であるか厳格な管理が発生しますし、家を借りる際にも同様に同一性の証明が求められます。ネットが国境を越えることへの警戒が高まるほど、フィジカル主体への紐付けは反動的に強化されるでしょう。

とはいえ、バーチャルでの分人化と経済活動の拡大は間違いなく進むはずです。その二つの力が拮抗する未来を予感しています。

つまり、分人になりたい私たちと、人々を「個人」に押し戻したい国家との対立が、これから可視化されていくかもしれないですね。

分散が進めば統合圧力が強まり、統合が強まれば分散への欲求が高まる。シーソーゲームのような綱引きが、かなり長く続く気がします。

その綱引きをチャンスと捉えると、日本には追い風かもしれません。分人の話を海外にすると驚かれがちですが、多神教の世界で生きてきた日本人は、いろいろな神様を受け入れてきた経験から、比較的すっと理解できるからです。

VTuberという概念も日本発ですし、ここは日本がリードできる分野だと思います。政府にも乗ってもらい、分人経済のシステムを全世界でいち早く確立して日本の経済規模をたとえば30%アップさせることができたとする。そしてそれを海外に輸出してみせることで、「分人経済先進国」としてすごく面白い未来が作れると思うんです。

その発展には私も興味があります。ちなみに、海外で分人の話をするとき、ピンときていない人には「ソーシャルメディアの使い分け」を例に出すと理解が進みますね。

「友人向けのTikTokやインスタを、職場の上司に勝手にフォローされたら嫌ですよね?」

そう言うと、みんな頷きます。つまり、ソーシャルメディアごとの分人化は、多くの人が無意識に理解して実践しているし、分人の境界を侵されると困るという感覚も共有されているんですよね。

日本で分人が受け入れられる土壌は歌舞伎とコスプレにあり

さらに言えば、日本には歌舞伎の女方のように、男性が女性を演じる伝統もあります。高齢の男性役者が女性を演じることだってありますから。バーチャルとの関係性について、様々な文化的蓄積として、日本が分人を世界に説明しやすい土壌は整っていると思います。ただ、その歴史性の説明は、慎重であるべきだとは思いますが。

VTuberを歌舞伎などの“性別を超えた表現”の系譜と結びつけて研究する人は多いですね。私も延長線上にある概念だと思います。例えば世界一「可愛い動き」が得意なおじさんがいても現実では活かせる場面は少ないけれど、メタバースでは美少女キャラになってその技能で人気者になれるんですよ。日本では、可愛さを作る技術を、職人技として素直に評価する土壌があります。

一方で、たとえばアメリカではマッチョイズムが根強く、可愛さへの評価は表立って言いづらい空気もあります。様々な国のメタバース住人を調査していると、日本では“普通の人”が当たり前に違う自分になっているのに対し、海外ではLGBT当事者など覚悟を持って臨む人の比率が高く、一般層はプライバシー分離まではしても、別人格/分人の創造までは行かない傾向があります。そうした感覚の違いもあり、分人への解像度はやはり日本のほうが高そうです。

もう一つの事例として、コスプレ文化が挙げられます。学校や職場の自分ではない自分になれる歓びは、日本で芽生えた後、世界中に広まりましたよね。アニメでも、声優本人のイメージとキャラクター像が一致しないのは普通で、誰が声を当てているか知りつつもキャラクターとして受け止める文化が根付いています。これは歌舞伎よりも直接的に、現在のメタバース空間で起きていることに通じる、日本的な現象だと思います。男の子のキャラクターの声優が成人女性だったり。

大事なことですが、新しいことは、最初は伝わりません。だからこそ、新しいことで誰かが勝手に盛り上がるのが一番いいんです。分人の概念も、今でこそ教科書に載るほど浸透しましたが、当初はピンと来ない反応が多かった。それでも「この考えに救われた」という人が増え、じわじわ広がっていきました。

そして、私などが概念を説明するより、VTuberのような具体的な実践のほうが、いずれキャズムを越えて一気に理解されるはずです。今はちょうど、その手前にいる気がします。

確かに、エンタメとしてのVTuberはすでに海外への輸出に成功しし、新たな常識として根付いて、市場も爆発的に拡大中です。エンタメと接続すると物事はわかりやすくなりますし、そこから少しずつ人々の意識が変わっていくのかもしれません。

▶後編はこちらから

「分人主義」とはなにか――誕生の経緯を紐解く